El Estado sabe que existen territorios controlados por grupos armados. Sabe que la minería opera en condiciones de alto riesgo. Sabe que los trabajadores están expuestos. Y, sin embargo, continúa administrando explicaciones que normalizan la violencia sin transformarla en responsabilidad política y de acceso a la justicia

Por Salvador Salazar Gutiérrez

En el poblado de La Concordia, en la sierra de Sinaloa, la violencia dejó de ser un telón de fondo para convertirse en una experiencia cotidiana y profundamente devastadora. En los últimos días de enero, diez trabajadores mineros de una empresa canadiense, fueron privados de la libertad y el fin de semana pasado, cinco de ellos aparecieron sus cuerpos sin vida en una fosa clandestina con señales de violencia. El paradero del resto sigue sin esclarecerse. Eran trabajadores que acudían diariamente a la mina para sostener su vida y la de sus familias. El caso no solo conmociona por la brutalidad de los hechos, sino porque lamentablemente sigue nutriendo una estructura de abandono en la que confluyen la inacción del Estado mexicano y la irresponsabilidad de un modelo extractivo que sigue operando en territorios controlados por la violencia.

Lo ocurrido en La Concordia no puede explicarse como un episodio aislado ni como un daño colateral inevitable de la criminalidad. Desde hace años, la minería en regiones serranas del país se desarrolla en contextos de alto riesgo, donde la presencia de grupos armados es conocida por autoridades y las propias empresas. En ese escenario, enviar trabajadores sin protocolos efectivos de seguridad equivale a exponerlos deliberadamente. La pregunta central no es solo quién disparó o quién ejecutó la violencia, sino quién permitió que la vida de los trabajadores mineros se desarrollara bajo esas condiciones. La empresa minera involucrada no puede alegar desconocimiento. Operar en una zona disputada implica asumir responsabilidades extraordinarias, evaluar riesgos reales, garantizar protección, suspender actividades cuando la vida está en peligro. No hacerlo constituye una negligencia grave. Cuando esta negligencia se sostiene en el tiempo, deja de ser una falla puntual y se convierte en una complicidad por omisión, en la aceptación tácita de que la violencia es parte del costo de operación.

Esa complicidad se vuelve aún más preocupante cuando, de acuerdo con declaraciones públicas de familiares de los trabajadores, existían desde meses atrás indicios de pagos por cobro de extorsión realizados por la empresa, sin que estos hechos fueran denunciados ante el Estado mexicano. No se trata de una acusación inédita. En distintas regiones del país se ha documentado que empresas extractivas optan por negociar en silencio con grupos armados, pagando cuotas para mantener operaciones en territorios disputados, en lugar de activar mecanismos legales o suspender actividades. Estas prácticas, ya observadas en otros contextos mineros de México, no necesariamente implican acuerdos formales, pero sí revelan una lógica paralegal de tolerancia donde la continuidad del negocio se antepone a la seguridad de trabajadores y comunidades. En ese desplazamiento, el riesgo se deposita en los cuerpos más vulnerables.

La responsabilidad del Estado mexicano es aún más profunda. La protección de la vida y la integridad laboral no es opcional, es una obligación constitucional. Sin embargo, en La Concordia el Estado aparece tarde, administrando el discurso, no previniendo la violencia. No hubo alertas tempranas eficaces, no hubo supervisión real de las condiciones laborales, no hubo una política clara para impedir que la minería se desarrollara bajo control armado de facto. La soberanía se diluye cuando el Estado tolera que el territorio sea gobernado por la violencia, mientras la economía extractiva continúa operando.

Para comprender lo ocurrido en La Concordia y otras regiones del país, propongo situar el caso dentro de una lógica más amplia de despojo territorial. Como plantean Ivette Vallejo, Giannina Zamora y William Sacher en el texto Despojo(s), segregación social del espacio y territorios de resistencia en América Latina (2019), el despojo no se limita a la expropiación de tierras o bienes comunes. Implica una reorganización del espacio que expulsa, precariza y vuelve prescindibles a quienes habitan y trabajan en esos territorios. Uno de los aportes centrales de ese trabajo es la noción de “despojos encarnados”: la idea de que el despojo se inscribe en los cuerpos. En el miedo cotidiano, en la exposición permanente al riesgo, en la precarización del trabajo, en la desaparición y la muerte. Los cuerpos de los mineros asesinados no son un daño colateral del sistema, son el lugar donde se materializa una economía de la muerte que acepta la violencia como condición de funcionamiento. La minería no solo extrae minerales, reordena la vida social, redefine quién puede ser protegido y quién puede ser sacrificado.

En diversas regiones de América Latina —y México no es la excepción— se ha documentado una convergencia funcional entre empresas extractivas y actores armados, no siempre mediante pactos explícitos, sino a través de tolerancias mutuas. El grupo armado controla el territorio, mientras que la empresa continúa operando. Las comunidades quedan atrapadas entre ambas lógicas extractivas. La violencia se normaliza y el silencio se vuelve una estrategia compartida. En ese contexto, la desaparición o asesinato de trabajadores funciona también como un mensaje disciplinador, como una especie de pedagogía del terror.

Frente a este panorama, resulta profundamente problemática la respuesta oficial que, hasta el momento y bajo el argumento de la declaración de supuestos responsables, reduce lo ocurrido a una “confusión” derivada de la disputa entre grupos rivales. Esta explicación, lejos de esclarecer, despolitiza la violencia y desplaza la atención de las responsabilidades estructurales del Estado y de la empresa. No se trata solo de quién controla la zona, sino de por qué se permitió que una actividad económica continuara desarrollándose bajo esas condiciones. No olvidemos como esta retórica de la confusión, se instaló desde hace varios años atrás como parte de la inacción del Estado mexicano cobijado por un imaginario de “se matan entre ellos”.

Aquí resulta pertinente recurrir a la noción de racionalidad cínica, formulada por Peter Sloterdijk en Crítica de la razón cínica (1983). Para Sloterdijk, el cinismo moderno no consiste en ignorar la realidad, sino en saber perfectamente lo que ocurre y, aun así, actuar como si no hubiera alternativas. El Estado sabe que existen territorios controlados por grupos armados. Sabe que la minería opera en condiciones de alto riesgo. Sabe que los trabajadores están expuestos. Y, sin embargo, continúa administrando explicaciones que normalizan la violencia sin transformarla en responsabilidad política y de acceso a la justicia. Referir lo ocurrido como una “confusión”, es una racionalidad cínica: una narrativa que pretende cerrar el caso antes de abrirlo, que gestiona el daño sin cuestionar las condiciones que lo hicieron posible. No es desconocimiento, es cálculo político y económico. No es error, es administración del sufrimiento. En un momento de renegociación del T-MEC con Canadá y Estados Unidos, vale más la presión del capital económico trasnacional, que la vida de quienes enfrentan cotidianamente la violencia.

La Concordia no es solo un punto en el mapa de la violencia nacional. Es un espejo incómodo del modelo de desarrollo que se ha permitido consolidar. Un modelo donde ciertos territorios son considerados sacrificables y ciertos cuerpos, prescindibles. Mientras el Estado continúe tolerando estas condiciones y las empresas sigan operando bajo la lógica del silencio y la negociación informal, los despojos seguirán escribiéndose en los cuerpos de trabajadores y comunidades enteras. La Concordia no necesita explicaciones cínicas ni cierres prematuros. Necesita verdad, justicia y una transformación profunda en la forma en que el Estado y las empresas conciben la vida en los territorios que explotan. Y debemos estar atentos, ya que este patrón no es exclusivo del caso Concordia en Sinaloa. En otras entidades, en particular en el estado de Chihuahua, está lógica de despojo se presenta como recientemente está ocurriendo en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Como sociedad, no podemos normalizar que la minería avance sobre territorios gobernados por la violencia ni aceptar que la vida de las comunidades sea el precio silencioso del desarrollo. Exigir verdad y justicia implica tener presente que ningún proyecto económico puede sostenerse sobre cuerpos despojados. Mantenernos atentos, críticos y solidarios, es hoy una responsabilidad colectiva frente a un despojo que no debe repetirse ni volverse costumbre.

***

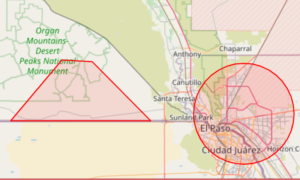

Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.