En México, las industrias de los alimentos ultraprocesados financian y participan de decisiones en investigaciones académicas, arropadas por una normatividad laxa. Las universidades públicas consultadas además de no transparentar por completo sus contratos, adolecen de regulaciones suficientes para evitar el conflicto de interés.

Investigación de Kennia Velázquez y Mónica Cerbón para PopLab y CONNECTAS

Imágenes: Emilio Jiménez

Un grupo de universitarios camina con una botella de Gatorade en la mano. Al hombro, llevan una bolsa que les entregaron al registrarse, contiene comestibles ultraprocesados con sellos que advierten del exceso de azúcar, sodio o grasas. Algunas de éstas marcas les dan la bienvenida a la entrada del recinto. Es necesario prestar atención para percatarse de que se trata del cartel de uno de los congresos de nutrición más importantes en México, celebrado en el estado de Guanajuato, dirigido a alumnos de esa carrera.

Para estos jóvenes y algunos de sus maestros, la presencia en los espacios académicos de productos asociados a enfermedades no transmisibles es algo común.

El financiamiento de las empresas de ultraprocesados a las universidades públicas mexicanas también es usual. En 12 años, instituciones públicas de educación superior recibieron, al menos, 6.8 millones de dólares de estas compañías para realizar proyectos e investigaciones académicas en áreas de salud y nutrición.

Durante esta investigación, vía transparencia se le preguntó a más de 80 universidades y centros de investigación, federales y estatales, si recibieron recursos por parte de la industria de comestibles ultraprocesados para realizar proyectos académicos. También se revisaron la Plataforma Nacional de Transparencia y las páginas web de las principales empresas de productos alimenticios ultraprocesados. Se encontró que al menos 26 universidades recibieron fondos de la industria, aunque en 12 de los casos se desconocen los montos invertidos.

La falta de transparencia sobre los contratos con industrias impide conocer la magnitud del fenómeno. Solo 15 de las más de 80 universidades públicas compartieron los contratos firmados, aunque según la Ley de Transparencia deberían hacerlos públicos. Esta investigación intentó acceder repetidas veces a la información y en algunos casos fue necesario hacer hasta cinco solicitudes de información.

Si bien el impacto de esta financiación en el quehacer científico no se puede visibilizar debido a la opacidad de las universidades, en ocho de los 28 contratos a los que tuvieron acceso PopLab y CONNECTAS se incluyen cláusulas que evidencian la injerencia de la industria en el proceso científico.

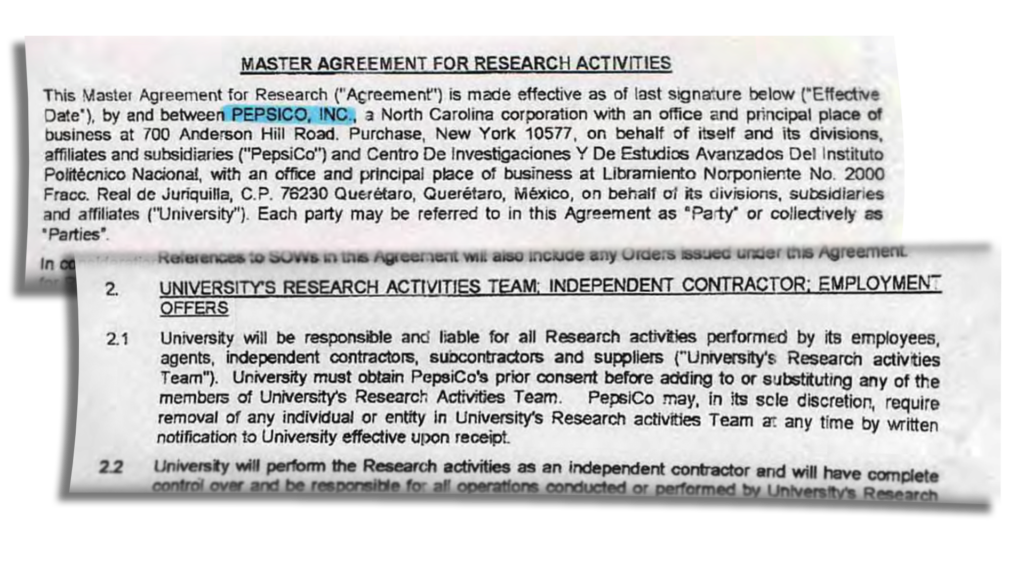

De acuerdo con los documentos, las empresas pueden desde seleccionar a las personas que integren los grupos de investigación, hasta eliminar a cualquiera de los integrantes a su sola discreción. En otros casos, pueden detener el financiamiento si no están de acuerdo con los avances académicos, o seleccionar a personas terceras –sin especificar quiénes, o si tienen intereses comerciales– como supervisores de las investigaciones.

Por ejemplo, un contrato firmado en 2015 entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y PepsiCo, dice que la universidad debe obtener el consentimiento de la empresa “antes de incorporar o sustituir a cualquiera de los miembros del equipo, de actividades de investigación”. Y sentencia: “PepsiCo puede, a su entera discreción, exigir la eliminación de cualquier individuo o entidad en el equipo de actividades de investigación de la universidad en cualquier momento”.

Los detalles sobre el proyecto fueron reservados como confidenciales argumentando el secreto comercial, aunque la universidad inicialmente calificó estos recursos como un donativo.

Para esta investigación se solicitó entrevista con ambas instituciones. La empresa respondió que no tenía ningún vocero disponible, mientras que el centro de investigación no respondió a las cinco solicitudes enviadas por distintas vías.

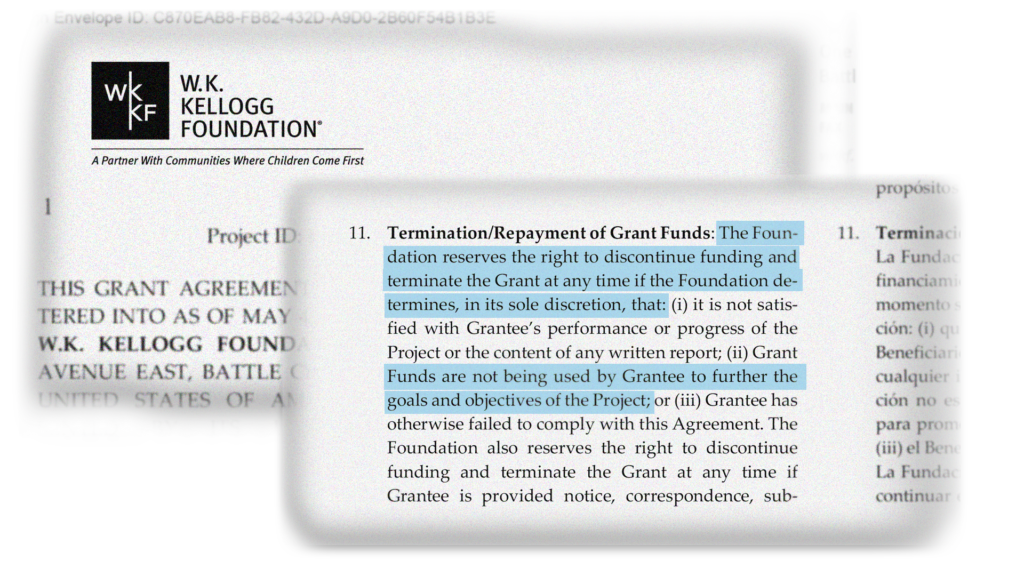

La Fundación Kellogg’s incluye en sus contratos con la Universidad de Yucatán y con el Colegio de la Frontera Sur, ambos ubicados en la península mexicana, una cláusula en la que “se reserva el derecho de suspender el financiamiento y terminar la donación en cualquier momento si la Fundación determina, a su sola discreción, que no está satisfecha con el desempeño del beneficiario, avance del proyecto o el contenido de cualquier informe escrito”.

Consultada al respecto, la Fundación Kellogg’s no especificó en qué situaciones puede suspender el financiamiento, pero aseguró que es “una organización filantrópica privada y no el brazo benéfico” de la corporación comercial que lleva el mismo nombre.

Aunque se trata de una organización independiente en sus decisiones, según sus reportes financieros y varias personas expertas consultadas, la fundación se financia de la compañía Kellogg’s por medio de un fideicomiso, y un exfiduciario ocupa un cargo en la compañía. En muchas ocasiones, el dinero donado por la Fundación Kellogg’s fue destinado a proyectos sociales para promover la soberanía alimentaria y la nutrición para las infancias.

Los expertos consultados señalan que estas situaciones pueden conducir a conflictos de interés y a estudios sin la independencia necesaria. No se pudo conocer si existen mecanismos estrictos para informar, atender y sancionar los posibles conflictos de interés de los investigadores, pues sólo cuatro universidades aceptaron las peticiones de entrevista. De ellas, una dijo que cuenta con protocolos para la realización de investigaciones independientes de las fuentes de financiamiento y otra que están avanzando en el diseño.

Academia a la carta

Para Ana Larrañaga, nutrióloga e investigadora en salud alimentaria de la organización sin fines de lucro El Poder del Consumidor, el financiamiento de la industria puede afectar las posturas de las universidades públicas con respecto a los efectos que tienen los alimentos ultraprocesados en la salud de las personas.

“Una institución que no esté recibiendo sumas de dinero de ese sector podría posicionarse en contra de prácticas dañinas, o de la calidad de esos productos; en cambio, estas relaciones, que casi podrían ser comerciales, influyen en la postura pública que puede o no emitir la institución”, explica Larrañaga.

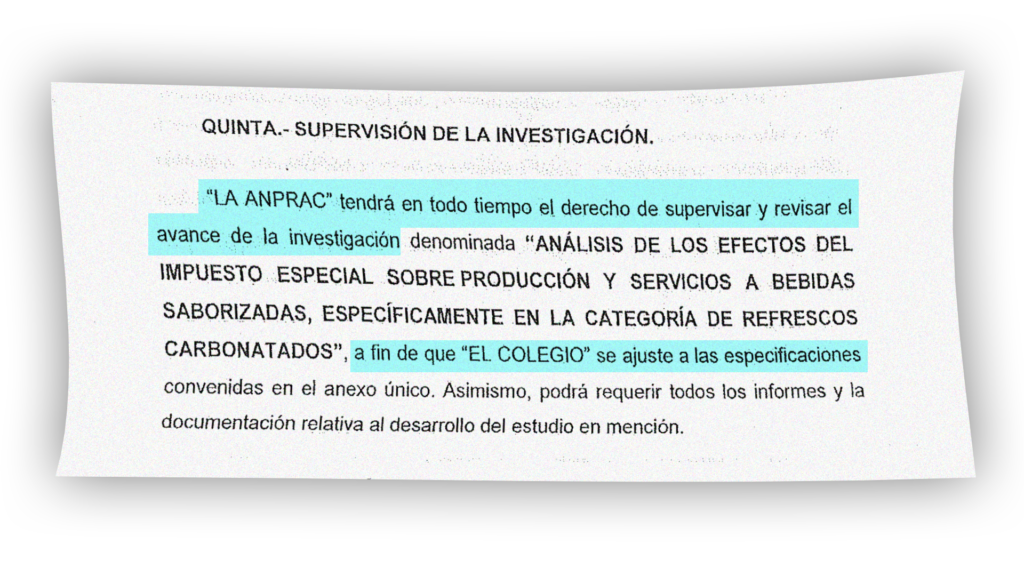

Aunque no hay pruebas de que esto haya sucedido, sí hay casos en los que el financiamiento ha dejado inquietudes dentro de la comunidad académica. En 2015, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) pagó 1.6 millones de pesos (93 mil dólares) al Colegio de México para que realizara un estudio sobre el impuesto a bebidas azucaradas que México implementó desde 2014. El contrato incluía cláusulas que permitían a la asociación, “el derecho de supervisar y revisar el avance de la investigación”.

El estudio del Colmex, que ya no se encuentra disponible en línea, concluyó –de acuerdo con la propia ANPRAC– que el impuesto afectó negativamente el gasto total, y con ello el acceso a los productos de la canasta básica, de los sectores con un nivel socioeconómico más bajo. La Asociación determinó que “pese a ciertas limitaciones”, no se comprobó “una relación proporcional entre la disminución del consumo de bebidas azucaradas con la disminución del consumo calórico de la población estudiada”. Este estudio fue ampliamente compartido por la industria refresquera como prueba del fracaso de la medida impuesta por el gobierno para disminuir el consumo calórico en el país.

En correos internos de The Coca Cola Company enviados entre marzo y abril de 2016, directivos de la empresa piden compartir ese estudio –junto con otros financiados por los refresqueros– con medios de Estados Unidos, para mostrar que los impuestos a bebidas azucaradas no inhiben su consumo, pese a la numerosa evidencia que señala lo contrario.

Una de esas investigaciones difundidas por Coca Cola fue la realizada por la Universidad de Nuevo León (UANL). En la publicación reconoce haber recibido recursos privados para su elaboración, sin especificar el origen del financiamiento. El estudio afirmó que “dado que los refrescos son un bien necesario en el sentido económico, el impuesto perjudicó especialmente a los hogares más pobres y ocasionó la pérdida de más de 10 mil puestos de trabajo”.

En agosto de 2020, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos firmó otro contrato con la UANL, para financiar el proyecto “Regresividad y efectos del Impuesto Especial de Producción y Servicios aplicado a la industria de las bebidas saborizadas en México”. Uno de los objetivos era “estimar el impacto del impuesto sobre los pobres”.

En el contrato se lee que ambas partes estuvieron de acuerdo en “que la titularidad, uso y derechos que surjan de la investigación” pertenecieran a la ANPRAC y que la asociación pudiera hacer uso del contenido de esa investigación de manera libre. Vía transparencia, la universidad no proporcionó copia del estudio.

En mayo de 2010, Nestlé y la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) firmaron un contrato en el que la empresa donó un edificio a la institución, ubicado en el municipio de Ocoyoacac, al que nombraron Centro de Formación y Desarrollo en Nutrición (CEFODEN).

En el contrato de donación, la compañía se compromete a “que en la medida de sus posibilidades” apoyará los proyectos de investigación y desarrollo de la institución. También se incluyó una cláusula para obligar a la universidad a gestionar con el Ejecutivo Estatal, que en aquél momento era Enrique Peña Nieto, a la postre presidente de México, un espacio para que una persona de Nestlé participara en el Consejo Directivo de esa casa de estudios.

La Universidad, de acuerdo con su decreto de creación, debe contar con dos representantes del sector productivo en su Consejo Directivo, y quienes ocupen esos espacios deben ser invitados por el gobernador en turno. Su participación es de dos años con opción a ser elegidos por un periodo igual. Nestlé, sin embargo, le solicitó a la universidad que su participación en el Consejo fuera de forma permanente.

Aunque se solicitó entrevista tanto a Nestlé como a la universidad, ninguna de las dos respondió.

Intereses ocultos

Para esta investigación se solicitó entrevista a las 26 universidades y centros de investigación públicos en México que, se pudo corroborar, recibieron financiamiento privado, pero solo cuatro respondieron: la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Baja California, el Colegio de México, y la Universidad del Mar.

En el Colegio de México y la Universidad Autónoma de Yucatán las personas entrevistadas informaron que no cuentan con medidas específicas para prevenir posibles conflictos de interés entre la academia –o sus investigadores– y las financiadoras de la industria.

Elsy Mezo Palma, directora general de Finanzas de la Universidad Autónoma de Yucatán explicó que cada proyecto pasa por una revisión jurídica, pero dijo desconocer si además existen protocolos que evalúen un posible conflicto de interés. Añadió que la mayoría de las veces son los propios investigadores quienes consiguen recursos privados para financiar sus investigaciones.

Patricio Solís, secretario académico del Colegio de México (Colmex), una de las instituciones académicas más prestigiosas del país, fundada en 1960, explicó que hace cinco años se establecieron lineamientos de ética generales que prevén los conflictos de interés, pero aún no existe ningún comité integrado que analice los casos. Esa, afirma, es una meta que buscan cumplir este 2024.

Entre los retos, dice Solís, está definir el grado de independencia que tendrán quienes integren dicho comité.

La Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad del Mar informaron que el financiamiento había sido entregado directamente a los investigadores, sin que la universidad mediara. La segunda también afirmó que cuenta con mecanismos para prevenir y sancionar el conflicto de interés.

Especialistas en investigación científica aseguran que el financiamiento privado no siempre es declarado por las universidades o por los investigadores; para Marion Nestlé, maestra en Nutrición y Salud Pública por la Universidad de California, esa es una práctica que esconde un posible conflicto de interés.

La falta de transparencia, dice Ana Larrañaga, de El Poder del Consumidor, resulta preocupante, “puede deberse a que las universidades no quieren asumir el costo de declarar de quién están recibiendo estos financiamientos y para qué. Deberían ser vigiladas más de cerca, son instituciones en las que depositamos una confianza muy fuerte para la toma de decisiones y la formación de profesionales”.

La opacidad financiera de las universidades es una omisión a la ley. En México, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 75, obliga a las entidades de educación superior públicas a transparentar todos sus procesos administrativos, que incluye publicar todos los contratos que firman y los términos que acuerden en cada uno de ellos.

Los expertos consultados coinciden en que el financiamiento privado que reportan las universidades para investigaciones es una parte de lo que realmente les destinan las empresas, pues los recursos también se entregan mediante organizaciones de la sociedad civil, fundaciones o directamente a los investigadores.

En el caso de los académicos, las reglas para declarar el financiamiento ante las autoridades universitarias dependen de su condición laboral, nivel académico, el contrato colectivo y la institución a la que pertenezcan. Pero no es una obligación legal, explica Isabel Valero, doctora en salud pública en nutrición por la Universidad Queen Mary de Londres, “no es obligatorio a nivel legal, es un acto moral, nadie comprueba que en realidad la declaración de conflicto de intereses sea verdadera. Normalmente cuando lo declaran es porque ya es inevitable esconderlo, pero hay muchísimos grupos fachada, muchos financiamientos pequeños que a lo mejor ellos mismos dicen que no lo necesitan declarar”, dice la especialista.

Enrique Fernández Fassnacht, exrector de la Universidad Autónoma Metropolitana (2009-2013) y exdirector general del Instituto Politécnico Nacional (2014-2017), asegura que hay investigadores que “participan en proyectos con otras instituciones privadas, o empresas, y que no reportan ese trabajo a la universidad” . El exfuncionario comentó que los investigadores se deben a la universidad que los contratan.

Por otro lado, Raúl Arias Lovillo, exrector de la Universidad Veracruzana, dice que las autoridades federales del país deben establecer mecanismos de vigilancia para evitar posibles conflictos de interés entre las universidades públicas, sus investigadores y las financiadoras privadas. “Ganan las empresas porque al no existir un protocolo institucional, la empresa trata de sacar la mayor ventaja, incluso pasando por alto propósitos fundamentales de las instituciones de educación superior. Muchos investigadores van sacando sus ganancias sin que ninguna autoridad universitaria pueda meterse.”

En México, una de las mayores financiadoras para la academia es la Fundación Gonzalo Río Arronte, una asociación de asistencia privada que, en nueve años, ha entregado –al menos– 51 millones de pesos (297 mil dólares) a la UNAM, UAM, Cinvestav y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Su patronato está integrado por personas vinculadas a los sectores político, financiero, industrial, académico, comercial y restaurantero, entre otros.

Pablo Kuri Morales, un exfuncionario federal controvertido por beneficiar a las refresqueras cuando fue funcionario público, y por defender el etiquetado de advertencia diseñado por la industria e implementado oficialmente en 2015, actualmente es el encargado del Comité de Salud en Río Arronte, el área responsable de otorgar donativos para el desarrollo de proyectos “orientados a la resolución de problemas de salud con mayor impacto” en el país.

Investigadores de temas de nutrición, salud y sociales que han recibido apoyo financiero, aseguraron no haber experimentado interferencia en sus procesos de investigación, pero se mostraron preocupados por la presencia de Kuri Morales en la directiva. Ni Kuri Morales ni la Fundación atendieron a las solicitudes de entrevista para este reportaje.

Diversos estudios concluyen que el origen del financiamiento puede influir en el desarrollo y resultado de los estudios. Por ejemplo, académicos de las Universidades de Stanford y Roma revisaron 600 ensayos clínicos, en ellos encontraron que 68% estaban financiados por la industria, la mitad de ellos exclusivamente por empresas; en 59% de los casos, al menos un autor era empleado corporativo; 20% fueron analizados exclusivamente por analistas de la industria, y 89% llegaron a conclusiones favorables al patrocinador.

Marion Nestlé, maestra en Nutrición y Salud Pública por la Universidad de California, explica que “el financiamiento está bien establecido como un factor con alta probabilidad de sesgar las preguntas de investigación y los resultados. Se enfoca en intereses comerciales en lugar de en la ciencia real”. Añade que incluso pueden rechazar la publicación de estudios académicos cuyos resultados afecten sus estrategias comerciales o publicitarias.

La influencia de las empresas no se limita a los laboratorios. PopLaB y CONNECTAS detectaron que las empresas de ultraprocesados también donan millones de dólares a universidades públicas en México para realizar proyectos sociales y de promoción de la salud en comunidades marginadas. Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, dice que esto no es otra cosa sino Health Washing, es decir, una táctica publicitaria de las empresas para mostrarse interesadas en actividades positivas para la salud, aunque sus productos sean nocivos.

Por ejemplo, mientras la Fundación Kellogg’s financiaba proyectos de soberanía alimentaria para niños indígenas en la península mexicana, en 2019 una investigación de Changing Markets reveló que la empresa había eliminado nutrientes clave en cinco de sus productos más populares en México, con el objetivo de abaratar su cadena de producción. “La expectativa es que esto provocará un deterioro en las dietas de los niños”, criticó el estudio.

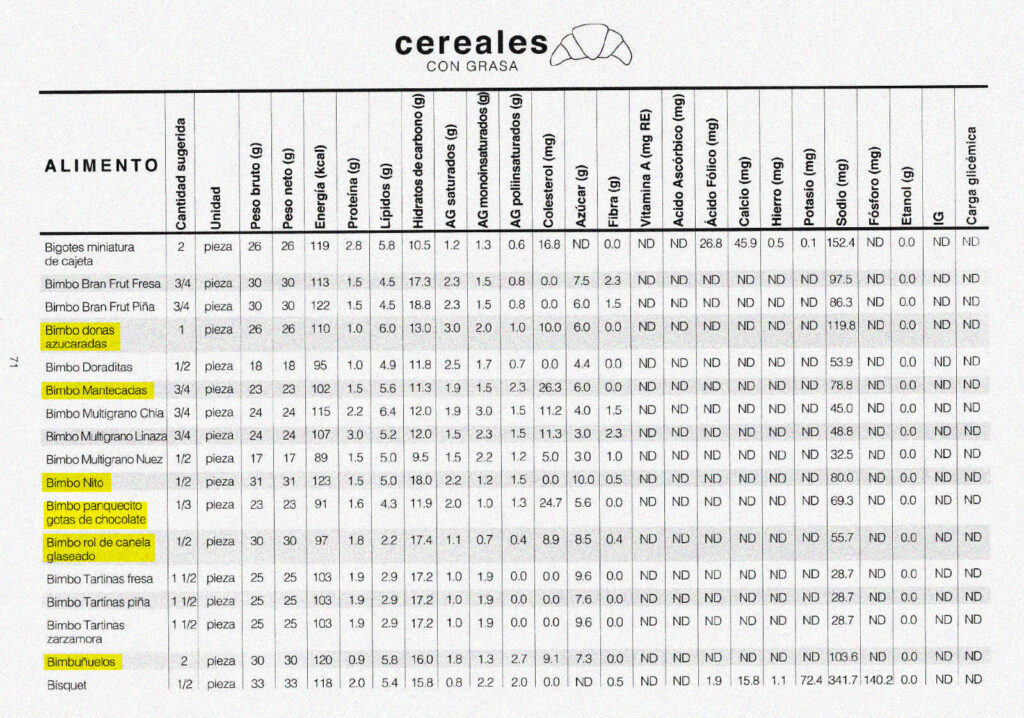

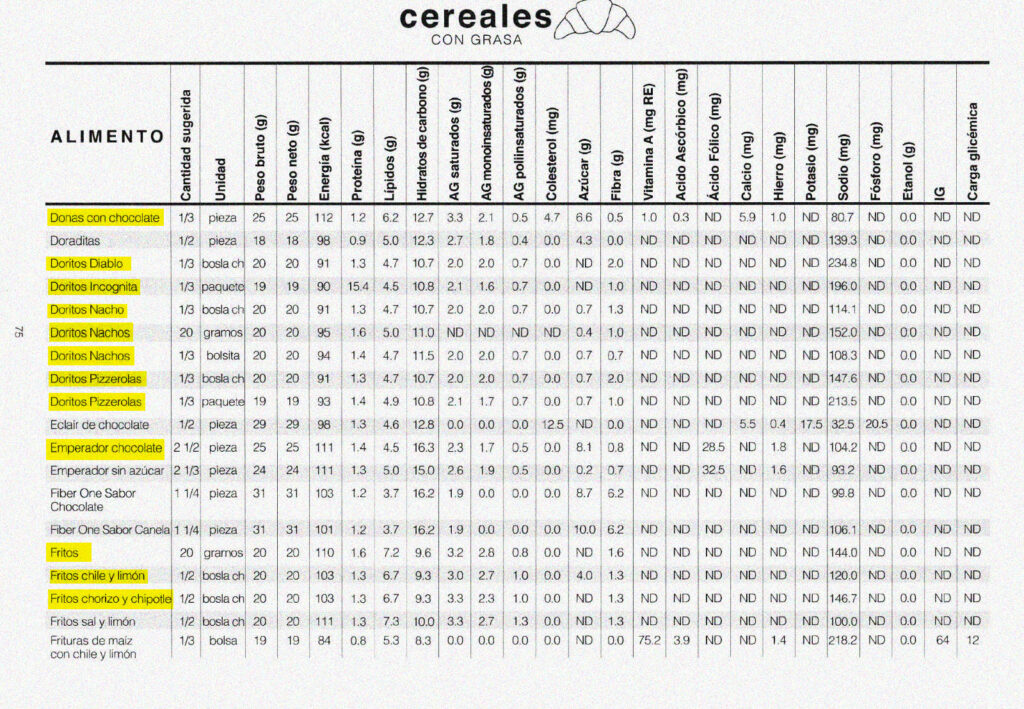

Productos entregados a los asistentes al 37 Congreso AMMFEN y stand de empresas de ultraprocesados

Esta industria también tiene presencia en eventos académicos. En abril de 2024 se realizó el 37ª congreso de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN), que fue albergado por la Universidad de Guanajuato, con 1,500 asistentes. El 70 por ciento eran estudiantes, según informó Mónica Sánchez Alcocer, entonces presidenta de la asociación.

PepsiCo informó, sin precisar el monto exacto, que en 2023 donó entre 10 mil y 20 mil dólares a la AMMFEN. Todos los productos regalados en el kit de bienvenida son marcas de esta empresa, quien además montó un stand en el congreso y varios oradores son voceros de su marca Gatorade.

Sánchez Alcocer explicó que cuentan con lineamientos claros donde les piden a los aliados respetar los fines de la asociación. Cuestionada por la promoción de ultraprocesados en el congreso dijo: “Aquí están los expertos y si no, no estarían, saben bien qué tipo de productos son y cómo está la formulación y por qué está cada cosa”. A pesar de que un estudio publicado en la revista The British Medical Journal encontró que los ultraprocesados están asociados a 32 afecciones distintas en la salud.

La asociación tiene alianza con más de 40 universidades públicas y privadas. Sobre cómo se blindan ante el conflicto de interés, Sánchez Alcocer dijo que todo está explicado en los estatutos, “están a la vista de todos en nuestras páginas web, hay transparencia total en todo, en los recursos”. Sin embargo, en sus estatutos no se menciona el conflicto de interés, no existen reportes financieros públicos, ni se le encontró en el listado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como donataria autorizada, una obligación de ley para recibir donaciones privadas.

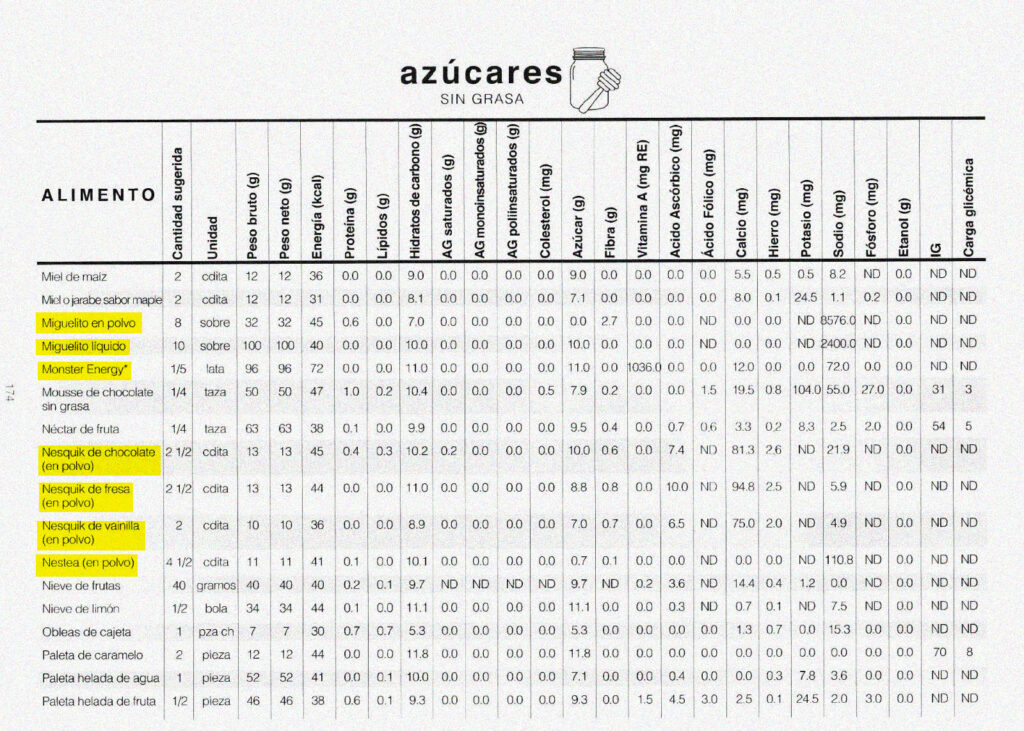

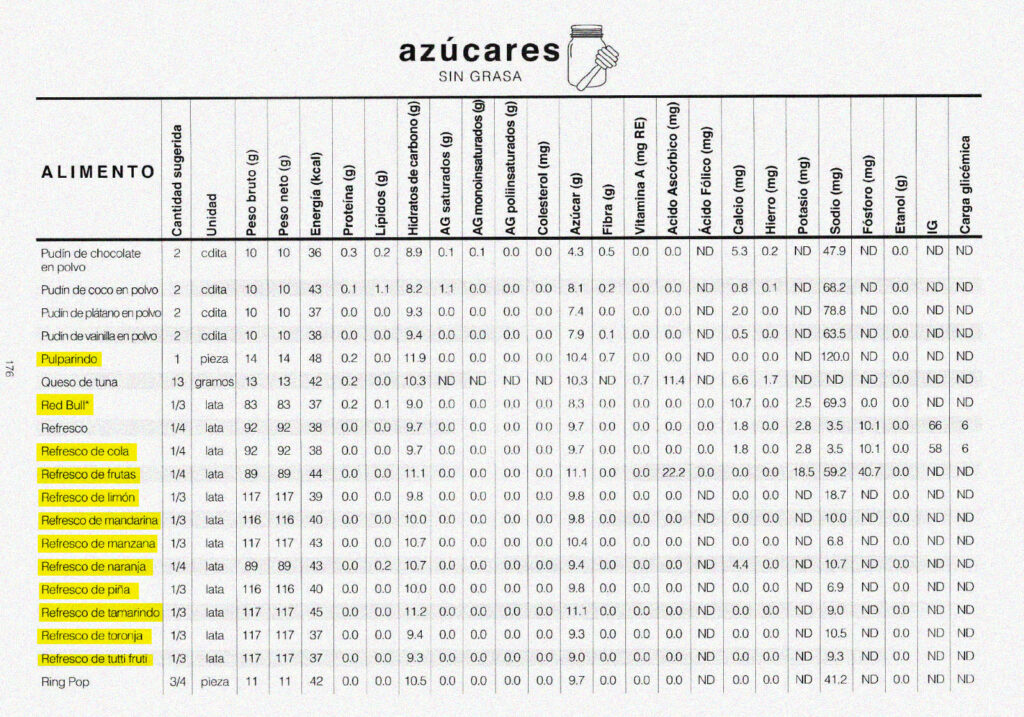

Isabel Valero, integrante de la iniciativa Nutricoi, que busca prevenir y manejar los conflictos de intereses, agrega que la intromisión de las empresas se extiende a la elaboración de materiales educativos, como el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, considerado “la Biblia para las nutriólogas y nutriólogos” pues es una herramienta que orienta en el cálculo de porciones. Sin embargo, se incluyen “productos ultraprocesados que como nutriólogo empiezas a recomendar cuando estás joven y no tienes esta perspectiva de conflicto de interés, entonces generaciones de nutriólogos salen recomendando que consumas productos ultraprocesados”.

Raciones recomendadas de algunos productos ultraprocesados en la edición 2022 del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes

Presiones a favor de la transparencia

Las empresas fabricantes de bebidas y comestibles ultraprocesados se enfrentan a una creciente exigencia por parte de los inversores y de la opinión pública para transparentar el financiamiento a cabilderos, actividades políticas y desarrollo científico.

La falta de transparencia sobre la financiación por parte de la industria ha generado dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones y la existencia de conflictos de intereses. Un ejemplo es el del International Life Sciences Institute (ILSI), presentado como una organización sin fines de lucro, pero que recibe recursos de grandes empresas como PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Monsanto, entre otras, según un informe de la organización ciudadana Corporate Accountability.

Investigadores de la Universidad de Cambridge revelaron que ILSI buscaba utilizar la credibilidad de científicos y académicos para promover sus intereses comerciales, incluso marginando posiciones desfavorables. ILSI México fue suspendido por su organización matriz por cabildear contra el impuesto a las bebidas azucaradas. Actualmente, en la región opera ILSI Mesoamérica y cuenta en su junta directiva con representantes de empresas como Mondelez, Gruma y Bayer.

Otro caso similar es el de The Global Energy Balance Network, una red de científicos que rechazaba que los causantes de la obesidad sean los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Esta red fue financiada por Coca-Cola sin que esto se divulgara abiertamente. Se ha encontrado evidencia de que la empresa buscaba desviar la atención sobre su papel como financiador y promover mensajes alineados con sus estrategias de relaciones públicas, incluso apoyando la carrera de académicos afines. Estas revelaciones llevaron al entonces CEO de Coca-Cola a comprometerse a publicar información sobre el financiamiento de investigaciones.

En 2022, inversionistas realizaron una solicitud ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos para pedir que en la asamblea anual los inversores de The Coca Cola Company votaran a favor de una iniciativa que exigía a la refresquera mayor transparencia. “La corporación debería divulgar datos detallados sobre contribuciones políticas globales, cabildeo y apoyo a asociaciones comerciales, organizaciones caritativas y científicas”, aunque no sea obligatorio por ley en los diversos países en los que operan, dijeron.

La Junta Directiva de la refresquera respondió con una negativa y pidió a los accionistas que votaran en contra de la propuesta, pues consideró que ya realizan estos informes ante la Unión Europea y el Reino Unido y hacen lo mismo con los donativos realizados por su fundación. La Junta expresó que hacer informes “más allá de los existentes serían redundantes, y un uso innecesario de tiempo y recursos”.

En el caso de México, donde no es obligatorio para las empresas transparentar las donaciones, la publicación del financiamiento no se actualiza desde hace cinco años. Mientras que en el sitio global de The Coca Cola Company sí son públicas las investigaciones que han financiado desde 2008 a la fecha, entre ellas, nueve proyectos con universidades y centros de investigación mexicanos que no fueron reportados en las respuestas a las solicitudes de información realizadas por PopLab y CONNECTAS para esta investigación.

En marzo de 2024, la Common Spirit Health y siete organizaciones religiosas más realizaron una nueva petición a los accionistas para pedir a la refresquera que terceros evalúen los esfuerzos que realiza la compañía para mitigar posibles daños a la salud asociados con el uso de edulcorantes no azucarados para contar con alternativas seguras. Las órdenes también solicitan que informe sobre el apoyo financiero a investigadores, instituciones, agencias u organismos que estudian o hacen recomendaciones sobre la salud.

La empresa informó que ha gastado más de 100 millones de dólares en innovación e investigación de edulcorantes desde 2008 y que en conjunto con otras empresas de alimentos, bebidas e ingredientes, han invertido más de mil millones en estudiar sustitutos de azúcar en ese mismo período.

Los peticionarios indicaron que aunque la empresa ha informado que tanto en las investigaciones que financian como en las que participa, se les pide a los involucrados que se adhieran “al más alto nivel de integridad científica” y que “promociona la objetividad y la transparencia” en sus contratos, incluyen cláusulas como: “Se espera que los investigadores generen una hipótesis formulada de manera apropiada y realicen investigaciones que respondan a preguntas relevantes”. Para las religiosas, este lenguaje indica que la compañía tiene control sobre lo que consideran “apropiado” y “relevante” en la investigación.

También recordaron que Coca-Cola ha recomendado a los consumidores los sustitutos del azúcar como una medida saludable” y la acusan de ignorar que en 2023 la Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de edulcorantes para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes.

La junta directiva de la refresquera pidió a los accionistas que voten en contra de la petición en la asamblea anual 2024 por considerar que ninguna evaluación adicional de terceros podría contribuir de manera útil a los informes de las autoridades reguladoras. Sólo el

10,74% votó a favor de la solicitud, por lo tanto no fue aprobada.

Por su parte PepsiCo ha afirmado estar comprometido con la transparencia, por ello reportan ante las autoridades correspondientes los estudios que están en curso. Sin embargo, en la plataforma de ensayos clínicos mundiales sólo registró tres estudios realizados en México desde 2013, sin indicar con qué instituciones los hizo, y en su propio portal menciona un proyecto.

Kellanova, compañía de la familia Kellogg’s, reporta únicamente las contribuciones que hace en Estados Unidos, aunque indica que entre 2020 y 2023 destinó 344 millones de dólares a la investigación y desarrollo, no menciona a los beneficiarios. Por su parte, Nestlé patrocina investigación en instituciones académicas, pero no enumera a los beneficiarios de los 1,656 millones de francos suizos que destinó para ello. En cambio, Danone no informa cuánto destina a investigación y desarrollo, aunque el Instituto Danone México sí informa que realiza investigaciones. Ninguna de las empresas respondió a nuestras peticiones de entrevista.

Raúl Arias Lovillo, exrector de la Universidad Veracruzana, considera que frente a los negocios privados, las universidades públicas deben priorizar su propósito: la generación de conocimiento para el bien común. “La autonomía universitaria es lo que debe poner un alto a los intereses comerciales que quieran, evidentemente, sacar la mayor ganancia frente a las investigaciones que pueda impulsar la universidad. Debe de haber consejos académicos que no se dejen manipular por parte de una empresa privada”.

***

Esta investigación fue publicada originalmente en PopLab que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.